Kondisi iklim yang kian memburuk, menjadikan isu lingkungan menjadi pembahasan penting global. Sekitar 9 tahun yang lalu, 195 negara berpartisipasi membahas keberlanjutan bumi[1]. Melalui forum Conference of the Parties (COP) ke-21, negara-negara bersepakat untuk mengambil langkah besar: menahan kenaikan suhu rata-rata bumi agar tidak melebihi 2°C, atau lebih baik lagi di batas 1,5°C dibandingkan masa pra-industri.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen menahan laju perubahan iklim, telah menetapkan target kontribusinya yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia telah melakukan tiga kali pembaharuan dokumen kontribusinya, mulai The First NDC pada 2016, The Updated NDC pada 2021, dan yang ter-update Enhanced NDC pada 2022.

Dalam dokumen Enhanced NDC, Indonesia meningkatkan ambisinya yang sebelumnya memiliki target penurunan emisi 29% menjadi 31,89% tanpa bantuan internasional dan 41% menjadi 43,20% dengan bantuan internasional[2]. Hampir keseluruhan kontribusi Indonesia diprioritaskan pada sektor hutan dan lahan atau Forestry and Other Land Use (FOLU) dan sektor energi yang mencapai 97,2% dari total target secara keseluruhan.

Sektor FOLU menjadi prioritas utama penurunan emisi karbon dengan kontribusi target 54,58% tanpa bantuan internasional dan 58,7% dengan bantuan internasional. Kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sebagai strategi utama Indonesia mengurangi emisi karbon pada sektor FOLU. Secara sederhana, FOLU Net Sink 2030 adalah kondisi dimana tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan pada tahun 2030[3]. Indonesia memiliki target mengurangi emisi dari sektor FOLU sebesar 140 juta ton CO₂e pada tahun 2030.

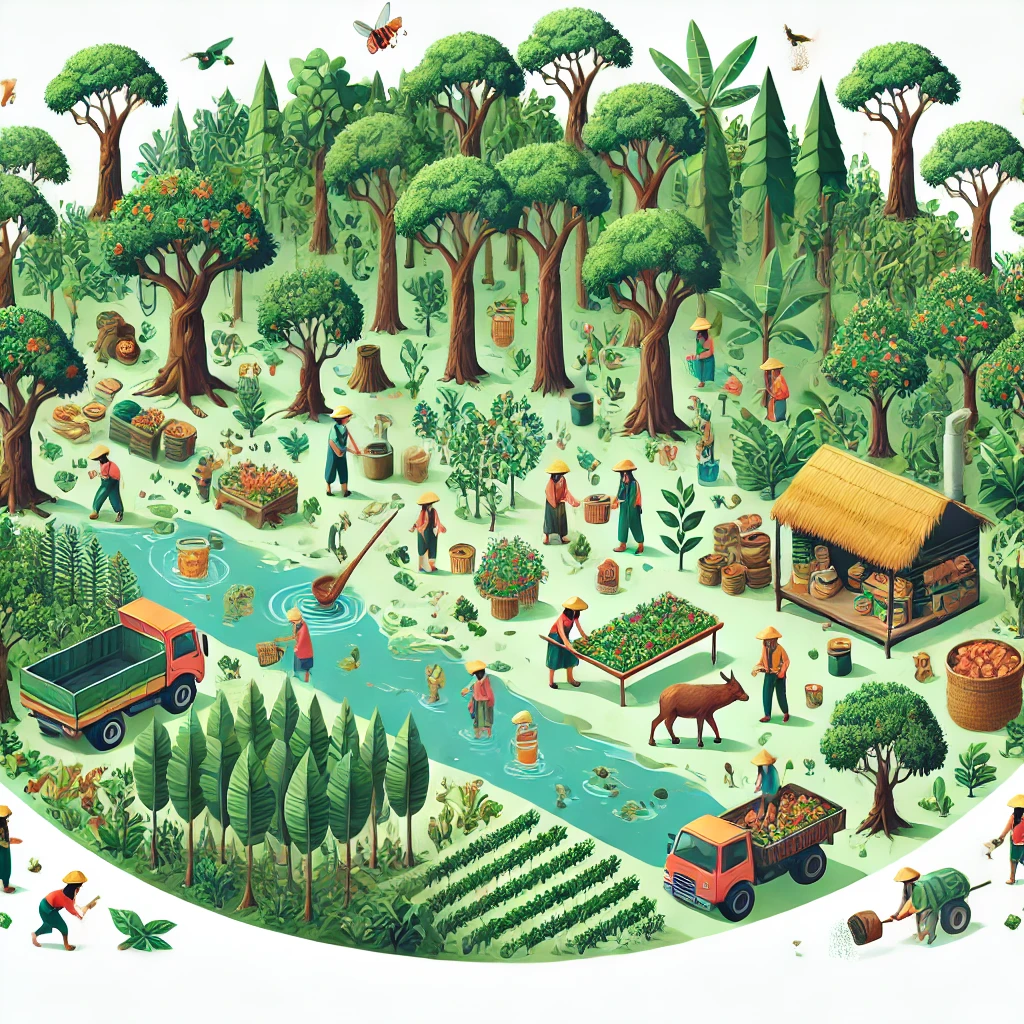

Pada sektor FOLU, rencana aksi mitigasi tidak hanya berfokus pada aspek ekologis atau lingkungan, tetapi juga menjadikan aspek sosial masyarakat sebagai prioritas. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan dua agenda besar dalam pengelolaan hutan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Melalui program perhutanan sosial dua agenda besar tersebut dapat diintegrasikan.

Program perhutanan sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang berpedoman pada prinsip kelestarian lingkungan. Masyarakat sekitar hutan diberikan kesempatan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah permohonan disetujui, masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan hutan secara ramah lingkungan sehingga keberlanjutan ekologis tetap terjaga[4].

Lalu bagaimana peran perhutanan sosial untuk penurunan emisi pada sektor FOLU? Dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Enhanced NDC 2022, Rencana Operasional dan Rencana Kerja Daerah Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menjadikan perhutanan sosial bagian penting untuk mendukung penurunan emisi menuju Net Sink 2030. Perhutanan sosial diharapkan dapat berkontribusi mengurangi emisi sekitar 24,6 juta ton CO2eq dari 140 juta ton CO₂e atau setara dengan kontribusi 18 persen[5].

Program Perhutanan Sosial memiliki target pengelolaan sebesar 12,7 juta hektare pada tahun 2030, sejalan dengan inisiatif FOLU Net Sink 2030 yang bertujuan meningkatkan tutupan hutan untuk perlindungan kawasan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui optimalisasi lahan tidak produktif dalam kawasan hutan, masyarakat lokal dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat memanfaatkan kawasan tersebut untuk meningkatkan ketahanan pangan dan cadangan karbon. Dalam konteks aksi mitigasi, Perhutanan Sosial memainkan peran kunci melalui dua aspek utama: peningkatan cadangan karbon dan mitigasi lintas sektor (cross cutting).

Pada aspek peningkatan cadangan karbon, kawasan hutan yang mengalami keterlanjuran kegiatan budidaya bisa dimanfaatkan menjadi perhutanan sosial yang dapat dikonversi menjadi sistem agroforestry untuk peningkatan kualitas tutupan lahan sebagai bagian dari program jangka benah. Kemudian perhutanan sosial bisa disinkronkan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang akan mendapatkan dukungan dan insentif dengan melakukan penanaman multipurpose tree species (MPTS) dalam sistem agroforestry yang memperbolehkan penanaman dari komoditas hutan bukan kayu (HHBK) di lahan tidak produktif.

Kemudian pada aspek cross cutting, Pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial menggunakan dana DBH DR PS sehingga perhutanan sosial dapat berdampak pada kegiatan perlindungan deforestasi, peningkatan cadangan karbon, pengelolaan ekosistem gambut, pengendalian kebakaran, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Perhutanan sosial menjadi salah satu poin langkah korektif untuk memperkuat kelembagaan pada tingkat tapak dan dapat mengurangi konflik tenurial masyarakat dengan perusahaan. Melalui kelembagaan tingkat yang kuat yang dibekali dengan pemberdaayan masyarakat perhutanan sosial yang baik dan dibantu dengan dukungan serta insentif untuk penanaman HHBK, menjadikan perhutanan sosial menjadi ujung tombak dalam pencegahan/penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan pengelolaan lahan gambut yang menjadi bagian aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030.

[1] https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification

[2] Dokumen Enhanced NDC Indonesia, 2022

[3] Dokumen Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030

[4] https://www.menlhk.go.id/program/perhutanan-sosial/

[5] Pidato Dirjen PSKL pada COP 29, https://www.youtube.com/watch?v=8QVeH3YYCmE&t=4410s